景観と風景という言葉がある

どちらも同じ意味と解釈されがちであるが考えてみるとニュアンスに違いを感じる 。これは私見であるが景観という言葉にはあるルールに基づいた視覚のみで捉える空間といったイメージがある。ルールを権力という言葉に置き換えることもできそうである

景観というのは眺めであるので統一された景観、美しい景観を築くということはそれだけ広大な空間(土地)を支配しているという権力の象徴であると考えることもできる

美しい景観というと言葉を街並でイメージすると形、色がコントロールされ自然と調和した景観などが考えられる 。例えば中世ヨーロッパや江戸の街並などがお手本になるようなイメージであろうか

その時代の街並は材料、技術の制約などから利用できる素材は限定されていたであろうしまた封建的な社会制度で制約もかなりあったと考えられ結果的に統一された美しい街並になりやすい。乱暴な言い方をすれば昔は景観などというものを特に意識しなくても自然と(あるいは強制的に)美しい景観が築かれていったのかも知れない。(その点現代は世界中から材料を集め高度な技術で好きなように建設できるので統一感がなくなるのは当然だといえる)難しいのはその景観を現代生活の中で維持していくことである。街並保存をする人々等の努力は大変であろう。 パリ市の景観条例にフュゾー規制というのがある定められたポイントからの歴史的景観を損なう建築物を建てることを禁止する条例であるが市の条例のため市外にある建築物には当然適用されない。 景観という範囲は広く行政区とは無関係であり景観保護の難しさを感じる。

風景という言葉には空間を五感で感じ生きたものとして扱っているイメージがある

多少言葉遊びになるが殺風景という言葉は風景を殺すと書くわけでこれは風景を生き物と捉えているからであろう。 人々の生活の中で風景は作られていくといったイメージである 。

ナポリ旧市街の細い街路に洗濯物がひらめいている状態は景観としては美しくないが風景としては美しいと感じる人もいるし電柱が林立する街並は景観としては美しくないが生活観を感じる風景として好まれる場合もある

景観保存というのはある時代に完成された景観の中に他の時代の景観が入り込むことを拒否することであるが 現実的にむずかしい場合が多い。

景観を保存するという考え方に偏るのではなく「生活と共存した生きた景観=風景」に変換していく考え方も必要だと感じている 。昔の景観に現代の景観を重ねて新しい風景を作っていくのである。

この仕事は非常に難しいかもしれないがこれからのランドスケープアーキテクトの一つの分野だと思う

日本橋の上を通る高速道路を地下に移設する構想がある費用は数千億円以上かかるらしい。

日本橋の景観を復活させる目的らしいが(正確には日本橋から青空と水辺空間を取り戻しそれを起爆剤とした地域復興を目的としているらしい。)高速道路を移設することで日本橋の景観は復活するのであろうか 。高速を見えなくしても日本橋に背を向けたように立ちはだかるオフィスビルや商業ビルが目立つようになるだけのような気がする。確かに日本橋を江戸時代のテーマパークのようにしたいのであればその上に高速道路があるのは許されない。 しかし日本橋は江戸時代のテーマパークではない.現代の人々の生活が生き生きと繰り広げられている場である

江戸時代から明治大正時代の景観として今の日本橋をとらえるのであれば上を通る高速道路は昭和の高度経済成長の景観とみることができる。日本橋の上に高速を建設したのが間違いだという指摘はあるが建設当時は日本橋の上に建設することを選択したわけであれは景観上間違いだったから壊す(移設)というのはあまりにも暴力的な感じがする

ここで一つの提案をしたい 。

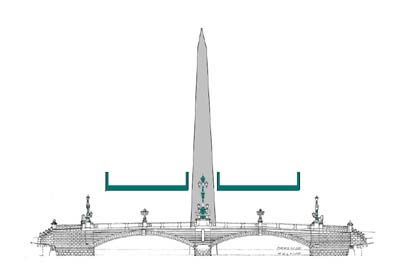

日本橋の中心には道路元標が埋め込まれているがこの元標を中心としたオベリスクを設置する 。あたかも日本橋と高速という積層する景観を突き刺す串のようなイメージである 。(オベリスクの語源には串という意味合いがある)

高速を走っている車にもここが日本橋だということをアピールできる(現状でも小さな灯具があるが高速を走っている人にはほとんどわからない) これにより二つの景観を道標という軸で風景として一体化させ、日本橋のシンボルにする そして日本橋の上は歩行者に開放し、恒久的な広場にする

オベリスクには太陽光の集積装置などを内蔵させ高速下の照明に活用し歩行者レベルは道路元票の博物館ブースとして整備する。また高速道路はルーフとなり日差しや雨から広場利用者を守ってくれる。広場にはベンチ、オープンカフェなどがあり、日本橋周辺の施設を繋ぎ合わせる核として機能させる

オベリスクには太陽光の集積装置などを内蔵させ高速下の照明に活用し歩行者レベルは道路元票の博物館ブースとして整備する。また高速道路はルーフとなり日差しや雨から広場利用者を守ってくれる。広場にはベンチ、オープンカフェなどがあり、日本橋周辺の施設を繋ぎ合わせる核として機能させる

後日追記

山口晃氏の個展で日本橋の高速道路の上に新たに巨大な太鼓橋として日本橋をかけ直した絵があり感心して見入ってしまった。

明治、大正の日本橋の上に昭和の高速道路があり、その上に平成の太鼓橋が重なっていく。これもまた風景の積層だと思う。

また山口氏は電柱は美のよりしろだとして電柱を飾り柱として表現した作品もあった。

(以下、日本経済新聞 H21/6/22 文化欄より抜粋)

-----------------------------------------------

山口晃「美のよりしろ 十選 6---電柱」

絵を描く身からすると電柱は正に美のよりしろだ。点景として電柱を描く時、電線のはしらせ方ひとつで黄金比を表したり、心地よい律動を生んだりすることが出来る。なぜなら既にして絵画の要素の一つ「線」であるからだ。

電柱単体を見ても到る所に美が下りて来ている。・・・

高圧線の水平の広がりから引き下げ線の垂直の広がりに目を転じる時の、目の前の空間を改めて意識させられる開口感。優美に撓む接続線、それらを引き立てる碍子の艶やかな白(関西にある3連カットアウトは絶品)。各部の響きあいと空間への干渉。電柱を見ていると立華のエッセンスを思う事しばしだ。

---------------------------------------------

また下記のような記事もあった

「蓄積の思考を」

また下記のような記事もあった

「蓄積の思考を」

(H26/2/15日本経済新聞朝刊文化欄より抜粋)

---------------------------------------------

(建築評論家の)五十嵐(太郎)氏は「1964年の東京大会はゼロからものを作り上げたが、これからは蓄積していくという思考も必要」と話す。例えば、前回の五輪で日本橋の上空に掛けられた首都高速道路。当時、世界に日本の技術力を示し、未来の道路ともてはやされた。景観を損なうという理由で撤去を期待する声も上がっているが、「数十年で価値観をがらりと変え、スクラップ・アンド・ビルドを繰り返していては重層的な都市にならない」。軽視されがちな高度経済成長期の建造物も「歴史的遺産」と見なす考え方もあるだろう。

首都高速道路の地下化案決定

(H30.5.23毎日新聞より)

-----------------------------------------------

東京・日本橋の真上を高架で通る首都高速道路の地下化計画で、国土交通省と東京都、首都高速道路などでつくる検討会は22日、都心環状線を江戸橋ジャンクション(JCT)付近から地下化し、日本橋の直下を通過して既存の八重洲線トンネルに接続する案を決定した。江戸橋JCTからJR東京駅北側までの約1.2キロの区間が地下を通ることになる。

---------------------------------------------

案の決定であって事業化決定ではないことに望みを繋ぎたい。

田山花袋の随筆「日本橋付近」 は下記のような文章で始まる。

--------------------------------------

日本橋附近は変ってしまったものだ。もはやあのあたりには昔のさまは見出せない。江戸時代はおろか明治時代の面影をもそこにはっきりと思い浮べることは困難だ。

あのさびた掘割の水にももはやあの並蔵の白さはうつらなかった。あれがあるために、あのきたない水も詩になったり絵になったりしたのに……。

田山花袋の随筆「日本橋付近」 は下記のような文章で始まる。

--------------------------------------

日本橋附近は変ってしまったものだ。もはやあのあたりには昔のさまは見出せない。江戸時代はおろか明治時代の面影をもそこにはっきりと思い浮べることは困難だ。

あのさびた掘割の水にももはやあの並蔵の白さはうつらなかった。あれがあるために、あのきたない水も詩になったり絵になったりしたのに……。

----------------------------------------

当時日本橋にあった魚河岸が移転になり、魅力がなくなった日本橋の風景を嘆いているようである。高速がなくなれば日本橋の風景が取り戻せるという事ではない

日本橋上で行われていたコンサート(2023/4/2)の写真をベースに0squareのイメージを描いて見ました。

![徒然樹 [landscape essays]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrSPzrz4WZMDPprOmg2hiix81BOsDOykNUrSK6RXYIAtDptFlIiKl8jDR6oViWyCIIrx-YZf4zSI5lDXGhDtqMThmQFWN9YIhToEgWlAazbAb9Z16PARY-IavsfYa5AB7TbaCAOv5QeaE/s1600-r/tureduretitle.jpg)

0 件のコメント:

コメントを投稿